目前的中国制造,已经升级到了什么阶段?

贬低中国制造的人,已经形成了一套逻辑体系:“外国不是技术上造不出来,而是主动放弃” “主动放弃的原因是因为利润低,附加值低,所以进行产业转移给中国做” “中国制造在全球最低端,都是组装货”。

1 / 品牌和系统集成的高价值

在过去的20年,中国制造在两个领域取得了突飞猛进的发展,一跃成为世界一流。一个是家电产业,一个是消费电子产业。从这两个产业我们可以很清楚的看出中国制造的升级路线。

虽然我们在家电和消费电子领域,打造出了美的、海尔、格力、华为、小米、联想、OPPO、VIVO等一批世界级的电子品牌公司,但是在中国网络上,这些公司一直处于被认为是只会组装,都是组装货,但凡是有关这些公司成就的新闻,下面的评论一定会有人说,”某某核心零部件是进口的,价值和利润都被外国人赚走了,中国只赚到可怜的几美元组装费。”

另外就是对于日本在家电和消费电子品牌领域的衰退,有很多人说“日本放弃了低端的家电和电子终端产品,转向了具备更高价值的核心零部件领域,掌握了价值链的更上游”,这种说法反而是得到了很多人赞同。

这种说法对不对呢?当然是错误的,而且是完全错误的。这是完全忽略了品牌和系统集成的高价值,低估了系统集成和工程的复杂性,完全忽视了掌握系统集成技术和能力对于一个国家的意义。

在商业竞争中,完成一个复杂精密的系统,同时还要做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可,在市场上打响品牌,其实是一件高度复杂而困难的事情,是供应链、渠道、研发、管理、市场、物流、营销、仓储等综合能力的集合,越是复杂的系统,对综合能力的要求越高,这其中任何一个环节出了问题,都会影响商业竞争力。

一个国家掌握了设计、制造到品牌的系统工程能力,并且具备强大竞争力,其实不是一件简单的事情。

我们说的组装制造,只是打造品牌过程中一个环节而已。

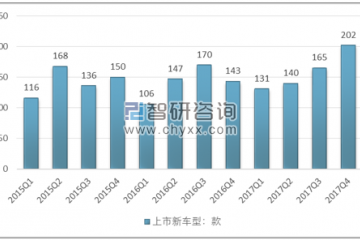

以家电为例,做有商业竞争力的家电品牌绝对不是什么低端。下图是欧睿国际发布的2017年全球白色家电份额,世界前五位是海尔、三星、LG、惠尔浦,美的。中国,韩国和欧洲品牌主导。

实际上如果我们扩展到家电品牌世界前二十位,会发现都是中美欧日韩品牌,除了中国全部是发达国家。这充分说明,家电这样的消费品牌,要做好并不容易。中国能有海尔、美的、格力这样的品牌厂家,是非常了不起的。

再比如白色家电里面,在家里用的酒柜,这是通常中产阶级或者有钱人家里才会有的家电设备,世界前五位,除了中国海尔位列世界第一外,其他四家都是欧美公司。这是不折不扣的高端享受电子产品。

做系统集成和品牌,能给一个国家带来巨大的价值。能够做系统和品牌,对一个国家的意义是极为巨大的。以格力为例。格力电器财报,2017年前三季度1120.27亿元,净利润154.51亿元,净利润率13.8%

格力的净利润2017年超过200亿人民币应该没有问题,按照6.75的汇率就是29.63亿美元,这是个什么水平呢,下图是《财富》2017年世界五百强里面的日本公司,我们按照净利润排名,格力可以排在日本所有企业第12位。

如果单看制造业的话,格力净利润可排在日本第四位,仅次于丰田,日产和本田。

我们把格力放在德国比较一下,下图是2017年《财富》世界五百强的德国公司,格力2017年的29.63亿美元净利润,可以排在德国所有企业的第11位。

因此虽然格力没有公布零部件采购费用,但是这个值肯定是低于69.57元的,我们按照60元来计算好了,也就是说,格力掌握了系统集成和品牌,即使所有的部件,包括空调外壳全部100%进口,中国仍然可以从一部空调获取40%的产值,这是做任何一个空调零部件都达不到的收益。

更进一步,根据董明珠在2017年6月“第三届中以科技创新投资大会”的演讲,格力空调已经占领全球30%的市场份额,因此我们可以说,即使所有部件100%进口,仅仅格力一家的系统设计制造和品牌,就让中国占领了全球空调产业上下游总价值的30%*40%=12%。

实际上,不只是系统设计制造和品牌,格力空调零部件基本是采购自国内,旗下凌达压缩机就自产空调压缩机,空调99%的部件都国产化了。

我们还可以以智能手机为例子。2017年智能手机前十位只有中美韩三家了。以2017年9月IHS Markit出具的详细物料成本报告,一部64Gb版本的Iphone 8手机, BOM物料成本为247.51美元,大约1671元人民币,而iPhone 8的售价高达5000多人民币。做系统设计和品牌的增加值占到了手机的70%。

对于华为、OPPO、VIVO、小米等也是一样。以OPPO R11S为例,64G版本的售价是2999元,但是其硬件成本不会比iphone 8的1671元的成本高,我们就按照1400元算好了,设计制造一部OPPO的R11S,打响品牌并且成功的以2999元的价格卖出去,就算其硬件100%进口,中国也能从中获取至少1599元的收益,比例为53.4%。

所以对一个国家而言,只要是会做系统设计、制造和品牌,做出了能够有市场竞争力的智能手机,哪怕物料100%进口,也能产生巨大价值,养活从工程师、物流人员、工厂工人,到手机专卖店销售员等大批国民。而且获取的价值,能够随着品牌的中端化和高端化而不断提高。一个在OPPO手机专卖店卖手机的小弟或者小妹,每卖出一台手机提成可能高达200元人民币,实际上他或者她也是我国企业掌握了系统集成能力和品牌提升的受益者,以前卖山寨机,他可能卖一部得200元提成吗?显然不可能。

OPPO工程师工资为什么能够超越索尼夏普?掌握系统设计和品牌的结果。

2016年的时候,我国OV两家公司创造了奇迹,实现了100%以上的增长,2017年OV两家海外出口也表现很好。2017年7月,我看到一张南亚克什米尔冲突的新闻图片,背景就有OPPO的手机店和海报。

深圳的各种大大小小的手机公司HR都知道,OPPO的年终奖高,挖OPPO员工总的来说是一件比较困难的事情,尤其是东莞OPPO的工程师。之前从华为的兄弟了解到,他们去挖角OPPO、VIVO的工程师的时候比较头疼,打电话过去聊,有意向跳到华为终端的不多。

一个在东莞OPPO工作的工程师,本科学历毕业两三年之后普遍年收入也能够达到20-30万人民币,这个收入在东莞可以算不错了。

事实上,不只是OPPO,国内其他手机大厂,VIVO、小米、华为等,工资都不低。中国如果要找一个大学生工作几年后,工资普遍在20万人民币以上的行业,智能手机肯定是其中一个,这是系统集成和品牌带来的价值。

下图为OPPO公司2018年2月份发布在前途无忧网站的职位,全部明确的写着薪资范围,可以感受一下,例如CMF创意设计师,也就是负责OPPO手机表面的颜色,材料和处理的设计师,要求本科3年经验,薪资2-2.5万/月,注意这个工资不包括年终奖。

和CMF这种偏硬件的职位比起来,搞软件的工资就更高了,Android工程师,无线软件工程师,图像效果工程师,摄像驱动开发工程师,本科三年经验工资在2.5万-3万/月,比搞硬件平均高了5000元一个月。

当然,目前最火爆,最缺人才的人工智能领域,薪资完爆其他职位,OPPO上海招募1名三维人脸建模工程师,很显然是在跟进苹果的Face ID搞人脸识别,本科2年薪资就是4-5万元。

我们和日本电子行业同行比较下,OPPO和VIVO工程师的薪资收入已经赶超了日本的标杆电子企业。2016年日本索尼公司给硕士应届生的工资为25.1万日元(约14600元人民币),本科生21.8万日元(约合12670元人民币)。日本夏普公司给硕士应届生工资23.4万日元(13600元人民币),本科生为21万日元(约合12200元)。索尼和夏普日本电子产业指标企业给新员工的收入,第一年是十几万人民币,还是比国内智能手机企业给应届生的工资高的。

但在随后的几年,中国手机企业员工的工资会迅速增长,OPPO、VIVO等公司毕业两三年左右的工程师,会迅速达到20多万人民币的年薪,并不比在索尼,松下,夏普工作的日本同龄人差。

我们以索尼本科生的工资为例,1.267万人民币的月薪,我们往高了算假设6个月年终奖,也即是一年18个月的工资,年薪为22.8万人民币,即使三年涨幅20%(事实上日企工资水平早已20年不涨,日本没几个企业能够达到这种工资涨幅),毕业三年后是27.36万人民币。跟上面OPPO工程师的工资比起来毫无优势。

实际上,如果工作时间继续延长,例如5-10年工作经验甚至只是3-5年,OV这样的公司的员工,以研发工程师为例,会很快进步到30万人民币以上,而日企的同龄人薪资涨幅,是不可能与中国公司相比的,也就是OPPO、VIVO这样的公司研发和市场人员,其收入会在30岁之前超过日本索尼、夏普、松下等公司的员工。

国内总是有人攻击,说中国手机品牌都是组装货,没有核心技术,日本不是做不出有竞争力的手机品牌,而是不屑于做低端产业,转向了核心零部件等高新技术领域,赚大钱去了,所以才退出了竞争。我们以2999元的OPPO R11S为例子,即使零部件100%来自日本,那么中国获得的价值是1600元,日本获得的价值是1400元。从以前可以做价值2999元的生意,到现在放弃了系统和品牌,只做价值1400元的零部件生意,是进步还是退步?如果以Iphone 8来看更夸张,售价高达5288元,而其零部件总价值只有1671元,说日本是放弃了不赚钱的低端产业进军更赚钱的核心零部件产业,这是让人发笑的。

实际上,就是这1671元的零部件,日本也根本不可能获得100%的份额,我在之前的文章里面写过,以苹果为例,苹果200家主力零部件供应商里面,日本公司只有40多家,占比20%多点。这意味着1671元的零部件里面,日本能够获取的价值只有几百元人民币。

以索尼为例,经常看到有国人说,索尼放弃了低价值的手机业务,转而进军更高价值的半导体业务,高端旗舰手机的摄像头芯片就是索尼的。

下图是Iphone8的拆机报告,摄像头模组总价值为32.5美元,按照6.75汇率算就是219.4元人民币,我国的欧菲光和舜宇光学已经成为全球摄像头模组的前两名。华为Mate 10的摄像头模组供应商就是舜宇,欧菲光则是苹果的摄像头模组供应商。事实上,索尼做的CMOS传感器是摄像头模组的一部分,价值为几十元人民币。

放弃了价值5000元以上的系统设计和品牌,只做一个价值不到100元的图像传感器,诚然索尼在CMOS传感器上份额不断上涨,取得了战术上的成功,但是总体而言,放弃了做终端品牌对索尼是巨大的战略失败,极大的浪费了其品牌价值。

从OPPO工程师工资赶超索尼员工就可以看出来,做终端品牌的巨大意义。请注意,这不是说摄像头芯片不重要或者没有价值。

系统设计,制造和品牌是如此重要。富士康仅仅是做系统集成中的一个环节:代工制造,就给中国创造了上百万个工作岗位,工人工资普遍可以达到4000元以上。这也是很多人对中国制造的误解,以为中国制造只有组装代工这一个环节,完全意识不到系统设计、供应链管理、营销、品牌等带来的巨大价值。

实际上,日本还在一个大型系统集成领域占据优势,那就是汽车,为什么说汽车产业对于日本是命脉,看《财富》2017世界五百强里面的日本企业就知道,制造业净利润前四强是丰田、日产、本田、斯巴鲁。如果日本从汽车系统设计和品牌败退,放弃了高价值的汽车设计和品牌业务,转向只做汽车零部件,制造业产值不会是现在的八千多亿美元,人均也绝对不会是现在的三万多美元,而是会进一步下滑。

2 / 掌握了系统和品牌,下一步必然是攻克零部件

掌握了系统和品牌,中国的下一步必然是逐渐攻克零部件市场份额。

对于地球上90%的国家,他们是永远没有能力做出一个全球前三的品牌的。一些发达国家,有的能在部分领域打造出品牌,他们也并没有野心去把所有零部件攻克自己设计制造。如同本文所写,对于规模不是很大的国家而言,做系统设计和品牌带来的产值已经非常丰厚,他们完全没有必要,本身也没有能力去做垂直整合掌控所有上游的零部件设计制造。

但是中国不一样,中国产业升级第一步是横向在所有领域都在进军系统设计,掌握系统能力,除了我们已经有所成就的消费电子、家电、高铁、航天工程、基础设施建设、电网、通讯网络以外,还有两个攻坚战:一个是包括大飞机和支线客机在内的民航飞机产业;另一个是人类最大产业,汽车产业。尤其是汽车产业,工业命脉,德国和日本最大的工业公司都是汽车公司。

其他在工程机械、医疗设备、化工装置、船舶、精密机床、机器人等领域我国进展较慢,还在系统领域艰难攻关。

先不要纠结于某某发动机、某某设备、某某零部件是进口的,掌握了系统设计,打响了品牌,做出性能在中高端水平的系统,实际上就已经可以掌握该产品产业链一半的产值了,这个一半是个概数,有的会高点,有的会低点。

当然对于有十四亿人口的中国而言,仅仅做系统是不够的,掌握了系统设计能力之后,第二步一定是纵向进军上游,实现对全产业链的掌控。这里面最为艰难的,就是我国每年要花费2000多亿美元的第一大进口工业品集成电路,其他还有发动机、轴承、OLED面板、玻璃基板、汽车零部件等等。

掌握了品牌和系统设计,手里有了份额和市场,必然会带动零部件产业发展。亚洲制造业冠军联盟总干事罗百辉表示,中国所有的产业,呈现出一个非常清晰的客观规律,中国公司越是在系统和品牌占据优势的,上游的国产零部件产业就越强大。我们把国产汽车零部件产业和国产消费电子零部件产业做个比较。我国自主品牌还很弱小的汽车产业,《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2017年全球汽车零部件配套供应商百强榜,中国只有五家入围,只占5%。这背后的原因是什么呢,全球每年卖出9000多万辆汽车,而其中中国自主品牌的汽车只有1000万辆多点,份额只有全球大约12%。

我们对比下消费电子领域,笔记本电脑、平板电脑中国品牌全球份额都在20%以上,智能手机品牌全球份额更是超过了50%。因此即使是对供应商要求最高最苛刻的苹果,其2017年版本的200大全球供应商,中国也有超过20家,占比超过了10%。而在我国拥有巨大优势的家用电器产业,零部件领域我国就几乎已经全部国产化,以家用空调为例,甚至可以说除了价值占成本1%的MCU以外,零部件几乎实现完全国产化了。

我们再从另外一个角度来比较下,把中国的汽车零部件产业和电子零部件产业比较下。

汽车工业是人类最大的产业,远比电子工业规模要大,大到什么地步呢?全球电子产业只有两家公司营收过千亿美元,苹果和三星,而汽车产业营收过千亿美元的公司有十家。即使是中国,像华为这样横跨通信设备、企业IT设备、消费电子产品的全球电子工业巨头,2017年营收也就是6000亿人民币,而上海汽车公司2017年则很可能达到8000亿人民币。

这么大的一个产业,按照2017年中国汽车零部件百强榜,中国营收过100亿人民币的汽车零部件公司只有18家,而对比下,我们电子产业上游营收过百亿的公司有多少家呢?京东方,华星光电,深天马,信利国际,比亚迪电子,合力泰,欧菲光,蓝思玻璃,伯恩光学,欧菲光,舜宇光学,海思,紫光展锐,立讯精密,瑞声科技,歌尔股份,东山精密,深圳欣旺达,惠州德赛,东莞ATL······这就已经有20家了,事实上,如果把光缆供应商亨通光电什么的算进来会更多。相对空间更小的电子零部件产业居然诞生了更多的国产巨头。

所以中国的产业升级路线图其实是非常清晰的,那就是先掌握系统设计和品牌,再逐步向上游扩展。而这个是需要时间的,所以你总是能在各种新闻上,或者在网络留言上看到,某某子部件,某某核心零部件是进口的,但是要相信,只要掌握了系统设计能力,以我国的垂直整合能力,上游的逐渐攻克只是时间问题。

我们以核电为例,2017年8月31日,在科技部举行的核电专项新闻发布会上,国家能源局核电司副司长、核电重大专项实施管理办公室负责人秦志军介绍说,我国三代核电技术国产化率总体达到85%左右。他说的三代核电技术,主要是指从美国引进第三代AP1000技术之后,进行再设计优化形成的CAP1000和CAP1400第三代核电。而在2008年,三代核电系统综合国产化率只有30%,也就是说,2008年的时候我们会做系统设计了,但是零部件70%还是需要进口,经过9年的努力,这是一个漫长的过程,到2017年终于突破85%了,而且在远期全部具备量产能力后,将能够达到90%,剩下10%都是国际通用,价格透明的设备。

从2008年到2017年大约10年的时间,三代核电零部件国产化率从30%提高到90%,其实速度是很快的,但是如果你在这十年里面看各种新闻,或者网络留言,或者评论,就一定会看到诸如“我在核电站工作,某某部件就是从法国进口的”“核电站的某密封件,还是进口美国货”。其实也许就在你看到这些留言的当年,或者第二年,这些本来还需要进口的零部件就国产化了。

实际上,我们只要牢牢的记住,中国所有的产业,只要系统设计和品牌做好了,上游的零部件一定会快速国产化,而一旦国产化了,由于中国零部件供应商在规模方面的绝对优势,国外企业大多会份额下降甚至逐渐退出市场,这是客观的发展规律。因为吃透了系统的工作原理,真正掌握了系统的设计和制造,就能很清楚的知道“我需要什么样的零部件”,会迅速的带动国产零部件发展。

除此之外,掌握了品牌和系统市场份额的公司,还可以形成内部循环的态势。什么是内部循环,我们以格力空调为例,他们占了全球空调30%的份额,而格力现在在自己搞机器人和智能装备,很显然,全球空调30%的生产线会自动成为格力机器人的市场,而其他公司机器人会被逐渐排除在外。同样的还有美的公司旗下的库卡机器人,也是一个道理。

这也是为什么发达国家非常警惕和恐惧中国开始做系统设计和研发的原因。2017年,我国C919大飞机首飞成功,实际上我们仔细的看C919的供应商,尤其是核心零部件,发动机,航电系统,飞控系统,几乎都是来自和国外合作,也因此遭到了很多人的质疑和嘲笑,“就是个组装货”。

实际上,C919作为第一架自主设计制造的大型客机,只要中国掌握了系统设计集成技术,就完成了最重要的一步,只要系统设计能力一掌握,打响了商飞的品牌,大飞机产业链差不多一半的价值就到手了,更何况C919的初始国产化率并不低,可以达到50%,随后5-10年各种子部件就会迅速全国产化。

最后,查询世界银行官网,2015年全球制造业产值是12.157万亿美元,而中国是3.25万亿美元,占全球26.73%,保持6%的增速;2017年数据没出来,但是估计已经到了30%。到2025年,我国制造业产值占到全球40%-45%是可能的。

从系统集成到上游的漫延,是中国制造正在走的路。